面接は通過できても、グループディスカッションが突破できず、

「グループディスカッションの対策をしなければ・・・」

と焦っている就活生は多いのではないでしょうか。

性格的に内気でびくびくしながら、

「本番で話せる自信がない。今から対策しておかないと、、、」

なんて準備している就活生もいるはず。

どちらにせよ苦手な方が多いグループディスカッション。

難しく感じがちですが、

しっかりと対策できていればさほど難しいものではありません。

グループディスカッションの合格率を80%に引き上げるための3つの対策をご紹介していきます。

1.GD対策その1:評価基準を理解しておく

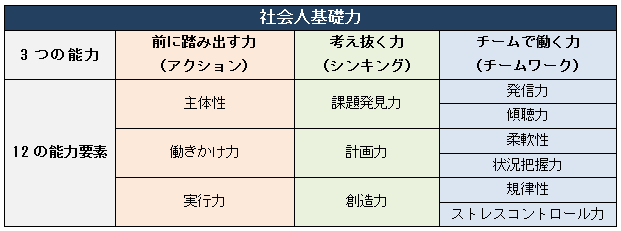

グループディスカッションの評価基準とは「社会人基礎力」を備えているかどうか。

この1点に尽きます。

社会人基礎力とは、経済産業省が提唱している

「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」のこと。

参考元URL:経済産業省

すごく簡単に言えば、

「この応募者はうちの組織において活躍してくれるかな?」

その点を採用担当者は厳しく見てくるワケ。

企業は大きな組織。

時には違う会社の人と仕事をすることもあるでしょう。

多様な人と仕事をするための基礎力が重視されるのは至極当然のこと。

ぶっちゃけ例え能力がずば抜けていても、

一匹オオカミであれば、企業は全然欲しくありません。

「面接は合格するけど、、、GDは全然ダメ、、、」

なんて就活生はその点が全く理解できていない場合が多いです。

自分だけをアピールすればいい面接と、

チームの成果が重視されるGDでは天と地ほど差があります。

採用担当者にチェックされている点も当然異なります。

先ほどの社会人基礎力について少し掘り下げると、

「どんな行動をチェックされているのか(評価されるのか)」が把握できます。

この社会人基礎力は3つの能力と12の能力要素で構成されており、、、

↑こんな感じ。

さすがの採用担当者も、

1回のグループディスカッションでこの全てを把握することはできないでしょう。

しかし、見ていただければ分かるように、

グループディスカッションで把握しやすい能力がたくさんあります。

主体性や働きかけ力は言わずもがな。

与えられた時間内で計画よく進めているか?=計画力

難しいお題でも自分なりのアイデアを出すことができるか?=創造力

自分の意見を分かりやすく伝えられるか?=発信力

独りよがりにならず相手の意見をしっかり聞けているか?=傾聴力

的外れな意見が出ても冷静に対応できるか?=柔軟性

周りの参加者たちをしっかり見ることができているか?=状況把握力

ざっと簡単に考えただけでもこれだけ出てきます。

これを見ていただければ、就活生の間でささやかれる

「司会をすれば合格しやすい」

「書記は不利だよ」

といった意味の分からないウワサがいかに的外れか理解していただけるはずです。

グループディスカッションが突破できない方でありがちなのが、

そういった間違った認識を持ってしまっていること。

プロの採用担当者を舐めるなよって感じです。

採用担当者の「評価基準は何なのか」

採用担当者は「何を見ているのか」

ここが理解できているかどうかが1つの大きなカギとなるでしょう。

グループディスカッションの評価基準は、

「社会人基礎力」を備えているかどうか。

まずは、この点を必ず理解しておいてください。

2.GD対策その2:自分の個性を発揮する

ここからは、具体的な対策方法をご紹介していきます。

グループディスカッションの場において、

自分の個性を発揮することが何よりも大切です。

ムリに自分を演じる必要は全くありません。

役割だって自分の個性に合ったものを選べばいいのです。

GDの合格率が高い人と低い人との差はそこにあります。

ムリに自分を演じることで、的外れな意見、場違いな行動を取ってしまい、

結果としてチームの足を引っ張ってしまいます。

いわゆるクラッシャー的なやつですね。

肩の力を抜いて、自分の個性を発揮することに注力しましょう。

当然、その個性というのは先ほどご紹介した「社会人基礎力」に則したもの。

だいたい、グループディスカッションなどの議論の場、

会社での会議でもそうですが集団で意見を出しあう場では、

人は大きく3つのタイプに分かれます。

タイプ1:積極的に意見を出せる人

タイプ2:なかなか自分から発言できない人

タイプ3:中途半端な人

それをGDの役割に当てはめると、

タイプ1=司会

タイプ2=書記

タイプ3=タイムキーパー

↑となるワケです。

この書き方をすると、

タイプ1が優れていて、タイプ2が劣っているように感じるかもしれませんが、

決してそんなことはありません。

積極的な人は自分の意見が通らないと、

否定的な発言をし、チームの和を乱すかもしれません。

消極的な人は発言こそできないかもしれませんが、

周りの人の話をしっかり聞きチームの状況をよく把握できているかもしれません。

中途半端な人はバランスがしっかり取れており、

チームをサポートできているかもしれません。

キレイごとではなく、長所は時に短所となり、短所は時に長所となるのです。

それがその人の個性。

自分が集団においてどのタイプなのか一度考えてみてください。

タイプ別の対策を以下で解説していきます。

<※>

狙った役割を選べない可能性もあると思いますので、

一応全てのタイプの対策に目を通しておいてください。

2-1.タイプ1:積極的な人の対策

1番大切なのは、周りに発言させること。

そこを念頭に置いてください。

そこが出来ない場合、このタイプの人が1番落ちやすい。

アピールしようと、自分だけが発言し周りは置いてけぼり。

チームとしての成果が出せず、結果そのチーム全員不合格。

足を引っ張りやすいタイプです。

そのため、

個性を発揮しつつ、弱点を補う動き方が他のタイプに比べてより必要となるでしょう。

逆にその動き方がしっかりできれば、文字通りGDなんて余裕です。

主体性や働きかけ力は意識していなくても発揮できるはずです。

しつこく言いますが、自分だけが発言してしまうのは絶対NG!

チームの中には、必ず発言回数が極端に少ない人がいるはずです。

その人に、

「〇〇さんはこの意見に対してどう思いますか?」

とハナシを振ってあげましょう。

↑状況把握力のアピール!

「こやつ、積極的にも関わらず周りが見えていて配慮までデキるのか・・・」

ってなること間違いなし。

その他のポイントとしては、

反対の意見が出た時の対処法。

積極性が裏目に出てしまい、自分の意見を押し通してしまいがち。

そこで、反対意見が出た時に、

まずは一旦「なるほどですね」と言ってみてください。

少し冷静になれます。

どちらの意見が正しいかについては、

チームの総意に任した方が圧倒的に楽。

「なるほどですね。確かにその意見も納得できます。

では、ここでどちらの意見に沿って議論を進めていくか多数決を取りませんか?」

↑簡単に言うとこんな感じ。

↑チームワーク力のアピール!

周りに発言させ、

チームを機能させることが出来れば無敵です。

2-2.タイプ2:消極的な人の対策

グループディスカッションの場では、

何も自分の意見を話す=発言ではありません。

このタイプの人は自分の個性を発揮することを1番念頭に置いておいてください。

アピールの方法なんていくらでもあります。

「〇〇さんの意見は~~~という点が素晴らしいと思います」

と人の意見をホメることも1つの発言です。

それだけでなく、誰かの発言に対し、

「つまり、~~ということですよね?」

と間に入ることも立派な発言。

理解力を示すことができるでしょう。

↑この発言ばかりはNG。だいたい1回のGDで3回使えればいい方。

消極的な人は発言できない状況に焦りを感じてしまうかもしれませんが、

そんな無駄な感情は捨てちゃって大丈夫。

発言をしっかり聞けるスキル=傾聴力

周りを見ることが出来るスキル=状況把握力

↑この2つに磨きをかけていきましょう。

他の人が発言している時に、

しっかりと目を見て「なるほど」など相槌をしながら聞くとよりアピールに。

発言している人に対して

「この人自分の意見をしっかり聞いてくれているな」

と安心させることができるのも大きなメリット。

それが、チーム全体に浸透すれば、

よりチームの議論が活発になりチームとして良い結果が出やすくなるでしょう。

チームワークの和を乱しにくいと考えれば、

3タイプの中で1番合格しやすいかもしれません。

発言できないことに対する焦りは禁物。

発言を振って貰った時に的外れな意見を出すことの無いよう、

しっかりと周りを見て周りの人の発言に耳を傾けてください。

あなたの個性を発揮し、チームを活性化させること。

それが合格への1番の近道です。

2-3.タイプ3:中途半端な人の対策

中途半端な人=バランスの取れている人です。

このタイプの人はそこに絶大な自信を持って本番に臨みましょう!

アピールできるチャンスはいくらでもあります。

タイプ1とタイプ2の両方の解説を参考にしてみてください。

バランスが取れているということは、

タイプ1、タイプ2の長所そのどちらもアピールできるということです。

そして、さらにまとめ役として自分の地位を確立していきましょう。

タイムキーパーのように議論が計画的に進んでいるかチェックする。

↑計画力のアピール!

「○○さんの意見は~~、△△さんの意見は~~つまり、Aということですよね?」

と意見を集約し、まとめることを意識してみてください。

柔軟性と発信力をアピールすることができるようになります。

議論がそれないように周りをよく観察しながら、

自分の長所である「バランス」がチームとして取れているか。

そこを意識して、上手く立ち回っていきましょう。

3.GD対策その3:とりあえず練習する

1番効果的な対策は練習。

元も子もないような感じがしますが、

結局のところ本気で合格率を上げたければ練習するのみです。

セミナーに参加したり、グループディスカッションの対策本をいくら読んだりしても、

すぐに上手くなるワケではありません。

「こうすれば評価される」と頭で理解できていても、

実際にその動き方をしなければ自分の力にならないのです。

スポーツに例えると分かりやすいかと。

「こうすれば上手くなる」的な本をいくら読んでも上達しないですよね。

コーチの的確なアドバイスをいくら聞いてもそのままにしていれば、

アドバイスを聞いていない状態とほとんど変わらないですよね。

その情報やアドバイスを基に練習し、試行錯誤して初めて上達するものです。

本気で合格したければ、

10回くらい練習してください。

苦手な方はなおさらのこと。

以下でGDの具体的な練習方法をご紹介します。

<GD練習方法>

1:仲間を集める

まずは、メンバーを集めましょう。

人数は4人~8人。同じ就活生じゃなくても大丈夫です。

真剣に取り組んでくれる方をチョイス!

2:テーマと時間を決める

GDのテーマと時間を決めます。

テーマはどんなテーマでも構いません。

今は便利な時代になったもので、

GDのテーマなんてネットで探せばいくらでも出てきます。

例えばこれを1つの参考にしてみてください。

参考元URL:(公式)15.16卒GDお題実例集Twitter

時間はテーマによって自由に決めましょう。

本番は30分~長くても50分の時間がほとんどです。

そのため、練習もその範囲内の時間で設定しましょう。

3:役割を決める

代表的な役割は、

・司会

・書記

・タイムキーパー

↑この3つ。

1つの役割だけ練習するのではなく、必ず全ての役割を練習しておいてください。

本番のGDでは、自分が得意な役割を選べるとは限りません。

どの役割になってもいいようにバランスよく取り組んでください!

+α必ず試験官役を置いておきましょう。

試験官を置く理由は後でフィードバックを行うためです。

4:撮影する

少し恥ずかしいかもしれませんが、せっかくの練習を無駄にしないために、

練習中はスマートフォンなどで撮影してください。

後で見直すと非常に勉強になります。

客観的に見ることが出来るので、

「自分の課題」について明確に把握できるからです。

全体が撮影できるように少し工夫して、

映ることを確認してからGDを開始するようにしましょう。

5:練習が終わったら必ずフィードバックを行う!

練習してそのままにしておくのは、

非常にもったいない!

終わったら必ずフィードバックを行うようにしましょう!

フィードバックの内容は、

・テーマに沿った発表ができていたかどうか

・各自が役割を全うできていたかどうか

・チーム全員が議論に参加できていたかどうか

・各自の良かった点と改善点

この4点です。

試験官役の人は適格なフィードバックが行えるように、

議論をじっくりと見ておきましょう。

グループディスカッションの合格率を上げるためには、とにかく練習する。

結局、何事も練習しなければ上達しないのです。

4.まとめ

グループディスカッションの合格率を上げるためには、

1.評価基準を理解する

2.自分の個性に合った動き方を徹底する

3.とにかく練習する

特に1番大切なのは、3つ目の練習。

例え時間が掛かったとしても、納得いくまでやり切りましょう!