なんとなく多く貰えるイメージのある退職金、

その退職金が「平均でどれくらい貰えるものなのか気になる!」

という方は結構多いのでは?

まとまったお金が入ってくるのって夢ありますもんね。

しかし、残念ながらそもそも退職金が支給されない方は結構います・・・

支給される場合でも勤めている会社によって雲泥の差。

公務員・超大企業と中小企業では支給される退職金に非常に大きな差があります。

もちろん、学歴によっても。

そこで今回は、

退職金が自分は貰えるのか?

貰える場合はどれくらい貰えるの?

退職金の平均額

などなど気になる退職金について詳しく解説していきます。

1.退職金が貰えない人は結構多い

冒頭でお伝えしたように退職金が貰えない人は結構多いです。

なぜ、退職金を貰うことができないのか?

その理由は、

・会社が退職金の制度を採用していない

・制度を採用していても退職金が支給される条件を満たしていない

この2つです。

1-1.厚労省の退職給付の支給実態によると・・・

退職金ってある程度会社に勤めていれば必ず貰えるものだと思っていませんか?

私は昔そう思っていました・・・

実は退職金制度は別に法律で定められているものでもなんでもなく、

会社が自由に決めることが出来るもの。

そのため、退職金の制度を採用していない会社は結構多いです。

厚生労働省の調査によると、

退職金制度を採用している企業の割合は75.5%。

参考元URL:厚生労働省 退職給付の支給実態

つまり4分の1の企業に勤めている方は1円たりとも退職金が貰えません。

例え定年まで会社に勤めたとしても。

これって結構恐ろしいですよね。

老後はそれまでに貯めた貯金と年金で生活しなければなりません。

1-1-1.退職金が支給されるかどうかの確認方法

「今の会社は退職金が支給されるのか・・・」

と気になってきますよね?

その場合は会社の就業規則を確認してみてください。

自分の雇用契約書に明記されている場合もあります。

どちらかに退職金について記載がある場合は、

今勤めている会社が退職金の制度を設けてくれていますのでご安心を。

退職金の制度を設けている=退職金が貰える

この方程式は成り立ちませんのでご注意を。

1-2.退職金の支給条件を確認しておこう

退職金制度を採用している企業に勤めている場合でも、

現在の勤続年数によっては支給されない可能性が。

それは退職金の支給条件として、

「勤続年数〇年以上の場合に支給する。」

といったように明記している会社が多いからです。

支給条件が3年以上や10年以上など、会社によってバラバラ。

何年勤めたら貰えるのか。

他に支給されるための条件は無いか。

この2点についても就業規則でしっかりCHECK!

退職する予定の人は特に。

「あと3ヶ月勤めていれば退職金が貰えたのに・・・」

なんてことになると損しますからね。

退職金の額を気にする前に、

まずは退職金が貰えるかどうかの確認を必ずしておきましょう。

2.退職金がどれくらい貰えるのかCHECK!

退職金が支給される幸運な会社に勤めており、

退職金の支給条件を満たしている方は

今の会社でどれくらい貰えるのか自分で計算してみましょう。

割と簡単に計算できますよ!

2-1.退職金の計算方法

退職金の計算方法は至ってシンプル。

【1ヵ月の基本給×勤続年数×給付率=退職金】

↑これが計算式。※基本給のため、住宅手当や扶養手当は含まない。

計算方法はシンプルなのですが、

「ん?給付率?」となった方も多いのではないでしょうか。

この給付率というものは、会社ごとに決められているもの。

勤続年数が上がれば給付率が高くなる会社もありますし、

逆にずーっと一定の給付率を定めている会社もあります。

一般的な給付率は、

会社都合の場合で70%

自己都合の場合だと55~60%ほどのようです。

※参考<会社都合・自己都合とは?>

会社都合は、

会社の倒産やリストラ、定年など、

自分の意志に反して会社から退職を命じられた場合。自己都合は、

結婚や病気、寿退社など、自分の意志で退職を申し出た場合。

問題を起こし、懲戒免職になった場合も自己都合退職。

例えば、勤続年数10年、基本給30万円の人が自己都合で退職される場合。

給付率を60%と仮定すると、、、

【30万円×10×60%=180万円】

つまり、180万円が退職金ということに。

あくまで目安です。

「10年勤めてこの金額か・・・」

と感じる方が多いかも知れませんが、

ほとんどの場合は退職金ってこれくらいですよ。

定年までなど相当長く勤めるか。

超一流企業・公務員で無い限り、

かなりまとまった退職金が貰えることは稀です。

会社が独自で定めることのできる制度ですからね。

仕方ないです。

退職金はオマケ程度に考えている方がいいかもしれません。

勤めている会社で、

「退職金が貰えるのかどうか」だけでなく、

「退職金の算出方法」についても早めに確認しておいた方がいいでしょう。

3.参考までに!退職金の平均額を一応ご紹介!

退職金はご説明したように「よそはよそ、うちはうち」って感じなので

あまり気にしなくても良いとは思いますが・・・

参考までに退職金の平均額をここでご紹介します。

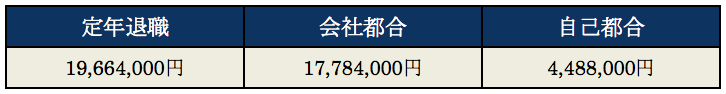

3-1.退職金の平均額

出典元:中央労働委員会

これは本当にただの平均額。

「会社都合か自己都合かでこんなにも金額に差が生まれるのか・・・」

程度の認識で良いかなと思います。

それにしても1,000万円以上の差はなかなかえげつないですよね。

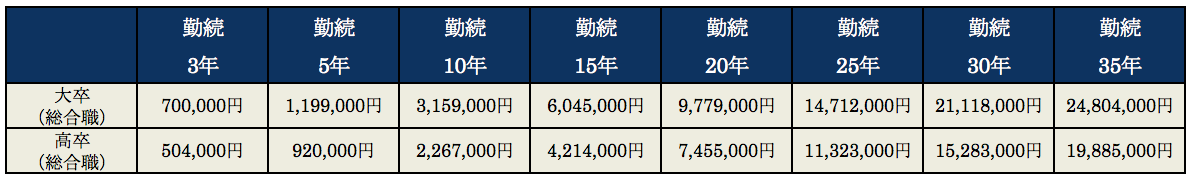

3-2.退職金の平均額<大卒・高卒>勤続年数別

続いて、継続年数そして学歴別に退職金がどのように推移していくのかについて。

<会社都合の場合の退職金平均額>

出典元:中央労働委員会

勤続年数が長くなるのに比例して、上がっていく退職金。

学歴の違いによってもその差は大きく開いていくようです。

あくまで退職金の平均額。

本当にその程度で考えておいてください。

散々お伝えしてきたように、

長く勤めれば全ての人が上記の金額を貰えるワケではありません。

正直、1,000万円以上の退職金が貰えるのはほとんどが大企業に所属している方のみです。

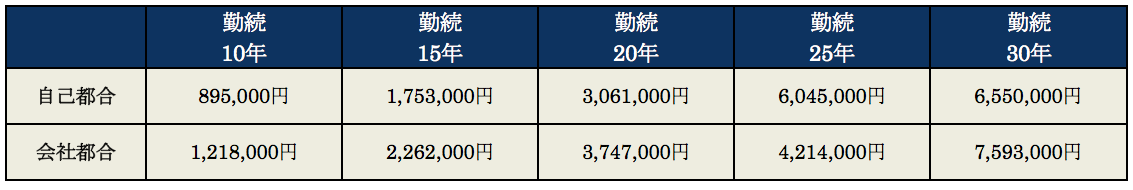

3-3.中小企業の退職金平均額

先ほどのデータとどれくらい差があるのか。

中小企業の退職金平均額を見ていきます。(モデル退職金)

3-3-1.高卒の場合(自己都合・会社都合)

出典元:東京都産業労働局

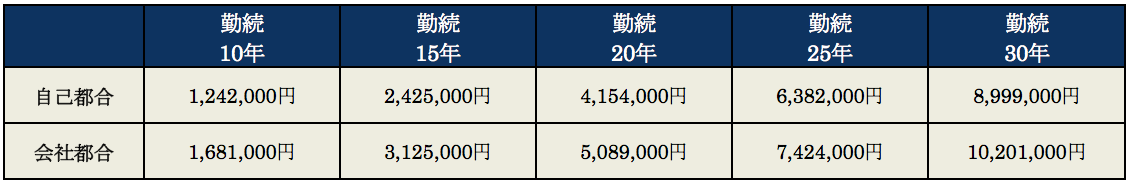

3-3-2.大卒の場合(自己都合・会社都合)

出典元:東京都産業労働局

結構な差ですよね。

しかも調査している機関によっても差があるので、

しつこいようですが本当に平均額なんて気にしなくて大丈夫です。

4.参考になるのは平均値ではなく中央値

退職金については本当に周りの方の数字を気にしなくていいのですが、

どうしても相場が知りたいという方向けに退職金の中央値についてご説明していきます。

退職金の額が気になる方にとっては、

平均値よりも中央値の方が参考になるかと。

先ほど一応ご紹介した退職金の平均額は、本当に気にしなくていいです。

結局のところただの平均値でしかありませんからね。

現実的なデータとして参考になるのは平均値ではなく中央値。

例えば、極端な話。

退職金8,000万円のAさん

退職金6,000万円のBさん

退職金1000万円のCさん

退職金700万円のDさん

退職金300万円のEさん

この5人だけで退職金の平均額を算出する場合、

(7,000+4,000+1,000+700+300)÷5=3,200

となりますので、退職金の平均額は3,200万円ということになります。

少し現実とはかけ離れている感じがしますよね?

反対に中央値というのは、

対象となるデータの中央付近にある数値を指します。

データが100個あれば、

上からでも下からでもだいたい50番目や51番目にある真ん中にある数値のこと。

先ほどの、

退職金8,000万円のAさん

退職金6,000万円のBさん

退職金1000万円のCさん

退職金700万円のDさん

退職金300万円のEさん

この5人で考えると、退職金の中央値はCさんの退職金1,000万円。

平均値よりも中央値の方が現実的なデータとして参考にしやすいはずです。

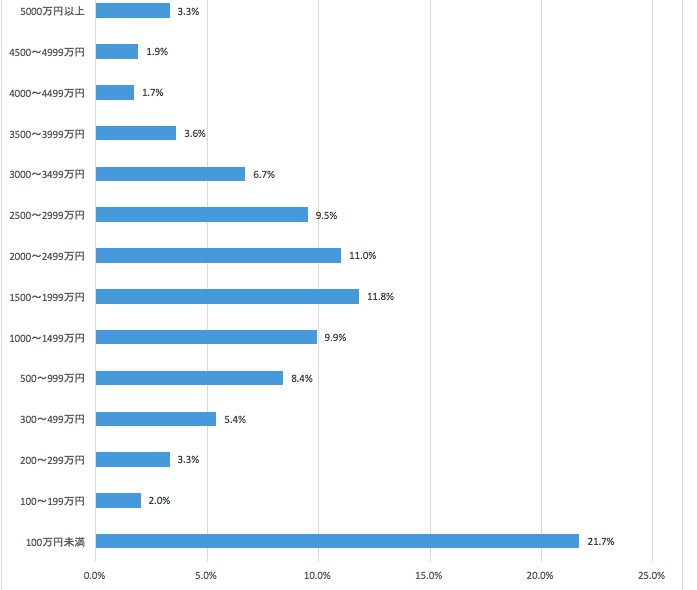

4-1.退職金の中央値

確実な中央値のデータは無かったのですが、

調査会社が行ったアンケートを元に算出しましたのでご参考までに。

参考元URL:ガベージニュース

<あなたと配偶者の退職金の合計額(50代以上対象)>

このグラフを見ると中央値はだいたい1,000万円前半くらいですね。

100万円未満〜999万円までで40%以上を占めていますので。

しかもこのアンケートは50代以上かつ配偶者との合計額。

長く勤めてこの金額と思うと少しやるせない気も・・・

何にせよ、平均値というのは本当にあてにならず、

多くの退職金が貰えるのは本当にごく一部の人だけということ。

5.退職金に掛かってくる税金と節税方法!

運良くまとまった退職金が貰える方は是非確認しておいてください!

退職金はもし、何も手続きをしない場合。

なんと、約20%も税金が掛かってきます。

支給された退職金の内、5分の一が税金として取られてしまうことに。

退職金が仮に1,000万円だった場合、200万円持っていかれます・・・

長く勤めた結果として支給される退職金が、

これだけ税金として持っていかれると思うと・・・

正直、ドン引きですよね。

そこで節税ではありませんが、

支払う税金を少なくするための制度があります。

確定申告の際、もしくは会社に所定の申告書を提出すれば、

「退職所得控除」というものが適用されます。

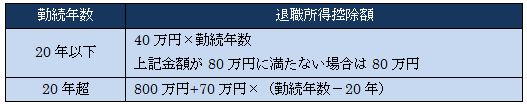

モデルケースを基に退職金にかかる税金をご説明していきます。

退職金1,500万円

勤続年数20年

※何も手続きしない場合、300万円の税金

控除額は勤続年数によって違いがあり、以下のように定められています。

モデルケースで考えると、

40万円×20=800万円

この退職所得控除額を以下の計算式に当てはめます。

(収入金額-退職所得控除額)×1/2

※収入金額は支給された退職金のこと。

つまり、

(1,500万円-800万円)×1/2=350万円

計算によって出した350万円が退職所得金額と呼ばれるもので、

この金額を基に税金を計算できるようになります。

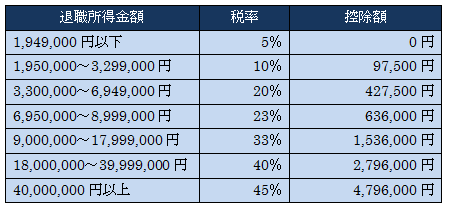

以下の税額表に当てはめると、、、

出典元URL:国税庁HP

(350万円×20%)-42万7500円=27万2500円

上記の金額が納めるべき税金になります。

何もしなかった場合も300万円と比べると、非常に大きな差が出てきます。

その他にも、

・復興特別所得税

・住民税

が別途支払うべき税金。

復興特別所得税は、先ほどの税金に2.1%を掛けたもの。(100円未満切り捨て)

27万2500円×2.1%=5722.2円→5700円

住民税は、退職所得金額に10%を掛けたもの。

350万円×10%=35万円

結果、

27万2500円+5700円+35万円=62万8200円

退職金の額が高額な場合、それでも結構持っていかれますね・・・

・退職金にも税金が掛かってくる。

・手続きすれば、支払う税金の額を少なくすることができる。

この2点はしっかりと覚えておきましょう!

6.みんなの退職金の使い道は?運用方法はどうすれば?

最後に退職金を貰った方がそれをどのように使うのか。

退職金を運用する場合、どの方法が1番いいのか。

この2点をご説明します。

まずは、気になる使い道について!

6-1.<退職金使い道ランキング>

| 1位 | 全額貯金 |

| 2位 | 生活費に使う |

| 3位 | ローンを返す |

| 4位 | 海外旅行に行く |

| 5位 | 趣味に使う |

| 6位 | 国内旅行に行く |

| 7位 | その他 |

| 8位 | 投資する |

| 9位 | 新車を買う |

| 10位 | 子や孫にあげる |

出典元URL:gooランキング

まとまったお金が入っても多くの方は、

将来を見据えて貯金をしたり、生活のために使用したりするようです。

まとまった退職金が入った方、

もしくはまとまった退職金が入る予定の方で

「退職金の運用どうしようかな」

と悩んでいる方は

このランキング結果が物語っている通り、

恐らく貯金をするのが1番良い運用方法です。

6-2.1番良い運用方法は貯金

まとまった退職金が入ってきて投資するのは本気でおすすめできません。

貯金が1番です。

退職金の運用で失敗している方は結構います。

参考記事:YOMIURI ONLINE「退職金が半分に!?・・・」

もう一度言います。

貯金が1番です。

ただし、ただの貯金ではなく、

【退職金専用の定期預金】に預け入れる方法。

通常の預金に比べて高い金利が設定されているため上手に活用できれば、

大きなメリットがあります。

※ただし、預け入れられる期間は短い

銀行側からの活用方法の営業が結構あるみたいですが、

全てNOと断っておけば問題ありません。

1番大切なのは、リスクを取らないこと。

退職金の運用に失敗し、後悔している方は非常にたくさんいます。

「自分は大丈夫!」

と変に大きな気持ちにならず安全策を取り続けるのがベストでしょう。

退職金専用の定期預金以外だと、

【個人向け国債】がオススメです。

最大10年の満期タイプでも1年以上経過していればいつでも解約することができます。

※途中で解約した場合、直近1年分の利息が引かれます。

日本が破産しない限り元本を失う恐れはありませんので、

リスクはほぼ無いと言っても過言ではないでしょう。

少し冒険したくなる気持ちもわからなくはないですが、

まとまった退職金が入ってきた場合の運用方法としては、

・退職金専用の定期預金

・個人向け国債

いずれかの方法を選択するのが賢明かと。

もしくは、普通に貯金しておきましょう。

7.まとめ

退職金は所属している会社によってマチマチ。

「退職金がどれくらい貰えるのか」

気になる方は会社の就業規則などを確認してみてください。

退職金の運用については必ず一度冷静に。

後悔しないためにもリスクが限りなく0に近い運用方法を選択しましょう。