退職理由、「うそ」で答えていいのか・・・

と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

退職の意思を伝えた時に必ず聞かれる退職理由。

答え方に戸惑ってしまうはずです。

結論から言えば、退職理由は「うそ」で答えてOKです。

ただし、答え方には注意しないといけませんし、全部を「うそ」で固めてしまうのは危険。

ここでは、退職理由の上手な答え方を中心に退職にまつわる内容について解説していきます。

1.退職理由は「うそ=タテマエ」でOK!

退職理由は人それぞれであり一概には言えないかもしれませんが、

会社に対して、

待遇に関して、

人間関係に対して、

など何かしら不満があって退職を決意された方の方が多いのではないでしょうか。

そういった場合は当然、「ホンネ」で伝えるのはよろしくありません。

余計なトラブルが発生する可能性があるだけでなく、

部署の異動など、配置換えの提案をされ、引き止められやすくなってしまいます。

同じ退職するのであれば、少しでも円満に退職する方がいいはずです。

円満に退職するためにも退職理由については「タテマエ」で答えるようにしましょう。

多くの方も退職理由を「タテマエ」で答えているようです。

エン・ジャパンが行った「本音と建前」についてのアンケート調査をみていきます。

出典元URL:https://corp.en-japan.com/newsrelease/2016/3191.html

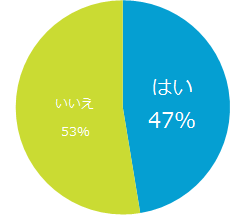

<会社(人事)に伝えた退職理由は、本音と異なるものでしたか?>

約半数の方が本当の退職理由ではなく「タテマエ」の退職理由を伝えているようです。

次のアンケートでもう少し細かく見ていきます。

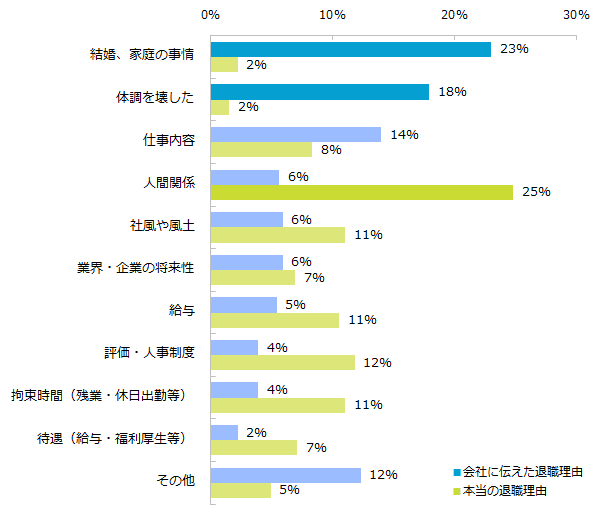

<退職理由は以下のうちどれですか?>

(代表的なものをひとつ)※会社に伝えた退職理由/本当の退職理由別

「タテマエ」の退職理由として多かったのは、

「結婚・家庭の事情」、「体調を壊した」など個人的な理由です。

実際、家庭の事情などは、

たとえ建前だとわかっていたとしても会社が踏み込みにくいようです。

本当の退職理由については、

会社に伝えた退職理由では少なかった「人間関係」が最多の回答になっています。

反対に、会社に伝えた退職理由の上位だった、

「家庭の都合」、「体調の問題」を挙げた方はごく少数です。

「ホンネ」と「タテマエ」の大きなギャップが見て取れます。

会社に伝える退職理由がいかに「タテマエ」であるかが証明される結果と言えます。

ちなみに、なぜ「ホンネ」を伝えなかったのか以下で見ていきます。

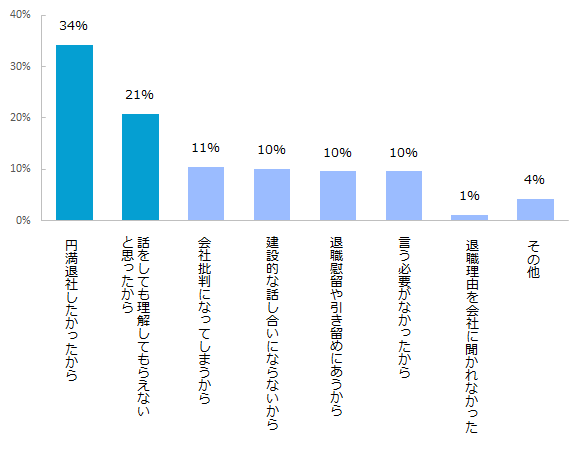

<会社(人事)に本音の退職理由が言えなかった理由は何でしょうか?>

(代表的なものをひとつ)

また会社に本音が言えなかった理由で一番多かったのが、

「円満退職したかったから」となっています。

退職理由を「うそ」で答えようとしているあなたも、

上記の理由のどれかに該当するのではないでしょうか。

退職理由を伝えるのには工夫が必要です。

上の調査結果では、結婚や家庭の事情を理由にしている人が一番多くなっています。

実際に結婚の予定がある人や、

親の介護をしないといけない状況にあるならその理由でもいいでしょう。

しかし、結婚の予定もなく、

親は介護をする必要もないくらい元気である場合。

その事実があとから分かってしまうと、あなたの信頼性を失くすことになります。

後々その「うそ」が原因で自分を追い込んでしまう可能性も考えられます。

そのため、退職理由を答える際は、

全く関連性のない「うそ」は避けた方がいいでしょう。

2.退職理由はこう答える!

ここでは、実際に退職理由の答え方をご紹介していきます。

退職理由を上手に答える際の一番のポイントは、

会社や上司に納得してもらえるかどうかです。

納得してもらいやすくするためには退職理由を自分自身の都合にすることです。

理解を得られやすいだけでなく、快く送り出してくれる可能性が高くなります。

例えば、

・○○に興味ができたので、それに関わる仕事をしたい

・業務の中で興味を持った分野に特化して、より専門性を高めたい

・自分のキャリアアップのために、これまでの経験を活かして新しい環境で自分の力を試してみたい

・開業もしくは独立したいという目標を叶えるためにそれに多くの時間を費やしたい

・将来携わりたい仕事が見つかりその業務に就くための資格取得に専念したい

など、前向きな退職理由を答えるのが無難です。

これらの退職理由も「うそ」に該当してしまうかもしれません。

しかし、少なからず

「キャリアアップしたい」

「新しいことに挑戦してみたい」

「新しい環境に行ってみたい」

などの気持ちはあるはずです。

例え退職を決意した理由が不満によるものだとしても、

それをきっかけにして生まれた新たな考えや発想を主張すればいいのです。

「ホンネ」と「タテマエ」は上手く使いわけましょう。

それでも中には引き止めてくる上司がいるかもしれません。

大切なのは退職の意志を貫くことです。

退職の自由は法的に定められた権利です。

そのため、極端な言い方をすれば引き止める権利は誰にもありません。

2-1.上司に納得してもらいやすくするコツ

ここでは、上司に退職理由を伝えて納得してもらいやすくするためのコツをご紹介していきます。

一番大切なのは、「相談ベース」で伝えることです。

いきなり、退職しますと伝えるのは基本的にNGです。

圧倒的に理解が得られにくくなるからです。

「相談ベース」で持って行くことでは、

上司への信頼をアピールできますし、

謙虚な姿勢で臨むことで上司に話を聞いてもらいやすくなります。

「相談ベース」というのは退職するかどうかの相談ではありません。

退職するのにふさわしい退職時期や引継ぎについての相談です。

そのため、先ほどの項目でご紹介したような退職理由を準備しておく必要があります。

<退職を伝える際のコツ>

「少しお話したいことがあるのですが・・・」

と声のトーンを下げ、深刻そうな表情で切り出すのがポイントです。

切り出すタイミングは、上司の仕事がひと段落している時、

もしくはお昼休みなど上司に心の余裕がある時にしましょう。

事前に上司にアポを取っておいた方がいいかもしれません。

伝える際には、必ず決してぶれない退職の意志を固めておきましょう。

ちょっとしたことで退職の意志が揺らぐようでは、上司の引き止めに負けてしまいます。

<ちなみに・・・>

いつ、退職理由を伝えればいいのかについて少しご説明します。

法律的に言うと、2週間前までに退職を申し出れば会社を辞められると定められています。

しかし、これは現実的ではありません。

業務の引継ぎなどのことを考えると、

遅くても1ヵ月~2カ月前には直属の上司に伝えるようにしましょう。

ある程度退職の時期を決められるのであれば、会社の繁忙期は避けて方が無難です。

上司に伝えても取り合ってもらえない可能性があるからです。

退職者の増えるシーズンである年末の12月と年度末の3月であれば、

引継ぎの作業をスムーズに行いやすくなるためその時期に合わせるのもいいかもしれません。

3.退職理由を伝えてから・・・

退職理由を伝えてからの動きについてお伝えしていきます。

退職を伝えて退職が正式に決定してからやるべきことはたくさんあります。

円満退職を目指す場合であれば尚更のこと。

最低限、

・業務の引継ぎ

・挨拶まわり

この2つはしっかりと行うようにしましょう。

3-1.業務の引継ぎをしっかり行う

会社を辞めるからと言って、

引継ぎをおざなりにすると残された社員に大きな負担を背負わせてしまうことになります。

本当の退職理由がどんな理由であっても引継ぎだけはしっかりと行ってください。

退職日が決まったなら、そこから逆算し引継ぎのスケジュールを立てましょう。

業務を引き継いでもらう相手に口頭で伝えるのではなく、

あらかじめ自分で資料を作成しておくのがベストです。

しっかりと引継ぎを行えるかどうかはあなたの腕の見せ所です。

業務についての理解が深ければ深いほど正確で迷惑を掛けない引継ぎが行えるでしょう。

自分の集大成だと思って取り組むのがいいかもしれません。

3-2.挨拶まわりは社会人の基本

業務の中で取引先などを抱えている場合は可能な限り後任者と一緒に挨拶に出向きましょう。

スケジュールの調整が上手く取れない場合でも先方には必ず電話で連絡を入れるなど、

取引先と後任者がスムーズに付き合いをスタートできるようにする必要があります。

社内の方への挨拶も当然お忘れなく。

最後の出社日までには、お世話になった方だけでなく、

あまり関わることの無かった方にも「お世話になりました」としっかり伝えるようにしましょう。

人の繋がりはかけがえのないものです。

退職して会社の所属でなくなったとしても人としての関係は続いていきます。

いつか何かのタイミングで関わる可能性は多いに考えられます。

その時に良い辞め方をしているのとそうでないのとでは圧倒的な差が生じます。

円満に会社を辞めることは社会人にとって大切なことだと肝に命じておくようにしましょう。

4.退職について冷静に考えてみる

最後に「退職について」少し深く見ていきたいと思います。

目次1で見ていただいたように多くの方はやはり、「人間関係」が理由で退職を決意するようです。

中には、「退職したい!」

と考えてはいてもどうするべきかで悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

退職するのは気が引けるという方も多いでしょう。

しかし、退職理由にあるような、

「人間関係」、「社風や風土」

など、個人の力で変えることのできない理由の場合は会社を辞める選択をした方がいいかと。

仕事が原因でストレスを多く感じている方も同じです。

辞めたいのに続けるというのは精神衛生上よくありません。

最悪のケースでうつ病になってしまう場合でも会社は守ってはくれないでしょう。

「健全に生きていくための手法」の一つが仕事です。

それなのに仕事が理由で体調を崩してしまっては元も子もありません。

会社を辞めるということは決して「甘え」や「逃げ」ではありません。

退職するということに後ろめたさを感じる必要はありません。

仮にどんな退職理由であったとしても前向きな気持ちを持つことが大切です。

新しい環境で仕事ができる、新しいことを学べる、新しい人間関係がつくれる

会社を辞めることで新たな可能性が生まれます。

ただし、あてもなく辞めるのはあまり好ましくありません。

転職先を決めていない、あるいは目処が立たないうちに辞めてしまうのは避けましょう。

退職には当然ですが少なからずリスクがあります。

退職してすぐに仕事が見つからないかもしれません。

ブランク期間が長くなれば、

いざ復帰しようと思った時になかなか行動に移せないかもしれません。

そのため、先の展望がイメージできてはじめて会社を辞める選択をするのが賢明です。

「実際に会社を辞めてどうなるのか・・・?」

と気になる方は下記の記事を参考にしてみてください。

退職後にすぐ就職しなかった場合の面倒な手続きなどにも触れています。

今後も仕事を続けないといけない場合は、

「次のところを見つけてからではないとしんどいな・・・」

と感じていただけるはずです。

5.まとめ

退職理由は「ホンネ」で伝える必要はありません。

退職を決意した理由が不満によるものであれば尚更です。

「ホンネ」と「うそ=タテマエ」を上手に使い分けましょう。

円満に退職するためにも退職理由に関しては「答え方」と「伝え方」は特に意識しておいてください。