退職の決意が固まったものの・・・

「退職の意思をどのように伝えればいいのだろう」

「どのように伝えれば穏便に退職の手続きを進めることができるのだろう」

と退職の伝え方で悩んでいる方は非常に多いのではないでしょうか。

いざ、伝えるとなると結構勇気が必要ですもんね。

ちなみに、伝え方を間違えてしまうと余計なトラブルが発生する危険も・・・

そういったことにならないために!

今回は出来る限り円満に辞めるための退職の伝え方を中心にお伝えしていきます。

ポイントをしっかり押されば、ブラック企業でない限り大丈夫です!(笑)

伝え方だけでなく、退職願の書き方、退職後にすることなど、

手続き面についても触れていますので是非最後まで目を通していただければと思います。

1.円満退職する為に押さえておきたい「退職の伝え方」3つのポイント

誰しも同じ辞めるのであれば円満に退職したいはず。

円満に退職する為には、

伝える際に下記の3つのポイントを押さえておきましょう!

1.切り出す相手は必ず直属の上司

2.退職の意思を伝えるのは遅くても1ヵ月前までに

3.退職理由は必ず前向きな理由で答える

1-1.トラブルを避けるために切り出す相手は必ず直属の上司!

退職の話を伝える相手は、直属の上司。

上司を飛ばしていきなり社長や部長などに話してしまうと、

直属の上司の管理能力が問われる可能性が・・・

そうなってしまうと無駄なトラブルに発展してしまう危険性があります。

例え少し苦手な上司であっても、

勇気を出して自分の言葉で退職の意思を伝えましょう!

伝える時に少し工夫するだけで、

上司に聞いて貰いやすくなるので「言いにくいな・・・」

と少し躊躇してしまう方は下記を参考にしてください。

1-1-1.上司に伝える時のコツ

「少しお話したいことがあるのですが・・・別室でお時間いただけませんか?」

と声のトーンを下げ、深刻そうな表情で切り出しましょう。

切り出すタイミングは、上司の仕事がひと段落している時、

もしくはお昼休みなど上司に心の余裕がある時。

機嫌が良い時が1番ですからね。

当たり前ですが、

退職の話は会議室などの個室で切り出すのが基本。

2人きりになったら

「○○部長には大変お世話になり、

非常に申し上げにくいのですが退職の意思が固まったため、

それのご報告及び退職時期と引継ぎに関するご相談をさせていただきたいのですが・・・」

と申し訳なさそうに伝えることが出来ればgood!

1-1-2.言い出しにくい人はメールでアポ取り!

「切り出す自分をイメージできない・・・」

という方はメールでアポイントを。

自ら後に引けない状況を作ってしまいましょう。

ずるずると長引くと時間を無駄にしてしまいますからね。

メールでアポイントを取る場合は、

あくまでも、「少しよろしいですか?」の部分のみ。

先走って「退職のご相談がありまして・・・」

みたいなメールは絶対に止めましょう。

社会人としてナンセンス過ぎます。

退職の意思は直接伝えるのがマナーですからね。

念の為、アポイントを取る時のメールの例文を載せておきます。

○○さん

お疲れ様です。△△です。折り入ってご相談したいことがあるのですが、

明日の○時から10~15分程度、お時間をいただくことは可能でしょうか。

お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。△△

上記のように、

希望時間を提案するか、上司の都合のいい時間を尋ねるかのどちらかにしましょう!

1-2.退職の意思を伝えるのは2〜3ヶ月前がベスト!

円満退職することを考えると、

退職の意思を伝えるのはある程度早めが理想。

業務の引き継ぎなどがありますからね。

自分が予定している退職日の遅くても1ヶ月前。

少し余裕を持って、2ヶ月〜3ヶ月前に伝えるがベスト。

一応、民法上では退職の意思表示から2週間を過ぎれば、

いつでも辞められるようになっていますが・・・

これは現実的ではありません。

しかも会社には就業規則が存在し、

「退職の際は1ヶ月前に申し出る事」

などの規定が設けられている事がほとんどです。

円満退社を目指すなら、会社のルールである就業規則の方を尊重しましょう。

1-3.退職理由は前向きな理由で伝える!

上司に退職の意を伝えた場合、

ほぼ間違いなく「なぜ、辞めるのか」、「辞めてどうするのか」を聞かれます。

何も聞かれずに受理されたら少し落ち込んだ方が良いレベルです。

退職理由を聞かれた時に本音を伝える必要はありません。

退職を決意するに至った理由が、会社に対する不満であった場合はなおさら。

部署の異動など、配置換えの提案をされ、引き止められやすくなってしまうだけでなく、

そもそも無駄に角が立ってしまいます。

部下が辞めると上司の評価が下がる評価基準を設けている会社もありますからね。

意思の弱い方、もしくは上司の口が上手い場合は特に注意。

だからと言って真っ赤な嘘は辞めておきましょう。

相手は自分よりも一枚も二枚も上手です。

取り繕った嘘はすぐばれる可能性があります。

嘘を付かずにかつ引きとめられにくいのは前向きな理由。

1-3-1.退職理由の具体例

・○○に興味ができたので、それに関わる仕事をしたい

・業務の中で興味を持った分野に特化して、より専門性を高めたい

・自分のキャリアアップのために、これまでの経験を活かして新しい環境で自分の力を試してみたい

・開業もしくは独立したいという目標を叶えるためにそれに多くの時間を費やしたい

・将来携わりたい仕事が見つかりその業務に就くための資格取得に専念したい

など、前向きな退職理由を答えるのが1番無難。

そんな前向きな感情を持ち合わせていない!

「うそ」ダメなのでは・・・?

という方がいるかも知れませんが、

誰しも少なからず

「キャリアアップしたい」

「新しいことに挑戦してみたい」

「新しい環境に行ってみたい」

などの気持ちはあるはずです。

例え退職を決意した理由が不満によるものだとしても、

それをきっかけにして生まれた新たな考えや発想を主張すればOK!

1-4.退職の伝え方番外編!同僚に伝えるタイミングに注意!

例え仲の良い同僚であっても、

上司に退職の意思を伝え受理されてすぐに報告するのはあまりよろしくありません。

どこからその話が広まってしまうか分からないですよ。

「○○さんが辞めるって聞いたんですけど・・・」

と言った話が直属の上司や上層部に伝わると、ややこしくなってしまいます。

職場のことを考えて「いつ皆さんに伝えればよろしいでしょうか?」

と上司に相談し、その決まったタイミングで同僚に伝えるようにしましょう。

2.退職の手続きに必要な退職願について

退職願は、退職の手続きを進める上で必要な書類です。

会社に規定のフォーマットがあるケースが多いですが、

特に決まった規定が無い会社もありますので基本的な書き方をここでご説明します。

ちなみに退職願をいつ出すのかは上司に相談しましょう。

退職の手続きは基本的にすべて上司と相談って感じです。(笑)

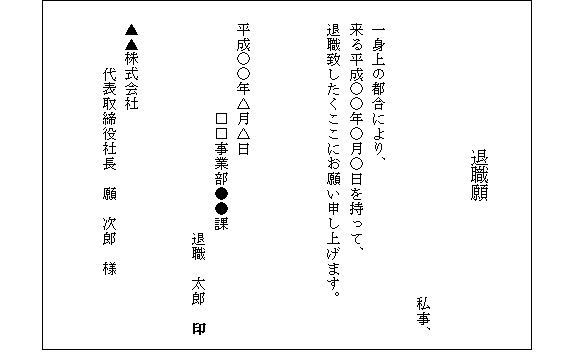

2-1.退職願の書き方

・最初に「退職願」と書きます。

・書き出しは「私事」です。退職願と書いた次の行の下の方に書きましょう。

・退職届に記載する退職理由は「一身上の都合により」とし、具体的な理由は書きません。

・退職予定日を記入しましょう。

・退職届に記入する部署名などは正式名称で。

・自分の名前の後に印鑑を忘れずに押しましょう。

・宛名は代表宛。

例を載せておきますので是非参考にしてください。

退職願「例」

※注意点

・代表者名は自分の名前よりも上になるように調整します。

・用紙サイズはA4またはB5

・用紙の形式は白色

手書きの場合は白色の便せんで、罫線の有無はどちらでも構いません。

・封筒は白色で郵便番号の欄が無いものにしましょう。

用紙がA4の場合は長形3号

用紙がB5の場合は長形4号の封筒に文面が内側になるように三折りに入れます。

3.退職後に行う4つ手続き

退職後すぐに次の会社に勤めない場合はやるべきことが盛りだくさん。

今までは会社の総務や人事がやってくれていた手続きを、

退職後は全て自分でやることに・・・

代表的なものを4つご紹介します。

3-1.失業保険の申請

失業保険をもらうためには、ハローワークで求職の申し込みをし、

就職活動をしても勤め先が決まらない「失業の状態」であることが条件です。

会社を退職後、すぐに転職しないのであれば、

住まいを管轄するハローワークに求職の申し込みをしましょう。

3-2.絶対にしないといけない年金の手続き

60歳まで国民年金に加入するのは国民の義務。

会社を退職後、すぐに転職をしない場合は、短い期間でも国民年金に入ることになります。

退職日から14日以内に、住まいの市区町村の国民年金窓口での手続きを忘れずに行いましょう。

3-3.健康保険の手続き

退職後の健康保険は、自分で健康保険制度を選び、自分で加入しなければなりません。

申請期間が短いものもあるので早めに準備をしておきましょう。

退職後に加入できる健康保険は3パターンで、

・任意継続被保険者制度を使う

・配偶者や親の扶養になってその人の健康保険に入る

・国民健康保険に入る

です。

どの健康保険に加入しても医療費の3割負担は変わらないので、

保険料が安いところを選ぶと良いでしょう。

3-4.税金の手続き

退職後の「所得税」と「住民税」の払い方について解説します。

<所得税>

所得税はあらかじめ年収を想定し、それを月割りにして給料から差し引かれています。

年の途中で退職し、その後、年内に再就職しない場合は所得税を多く納めていることになります。

余分に納めた所得税は確定申告によって戻してもらうことができます。

<住民税>

住民税は退職した時期によって納めかたが違います。

・1〜5月に退職した場合

前々年の所得に対して課された税額のうち、5月までに納めるべき残額を退職時に一括で支払います。

・6〜12月に退職した場合

前年の所得に対して課された税額のうち、翌年5月までに納めるべき残額を、

退職時に最終月の給与や退職金から一括で支払うのが一般的です。

4.まとめ

伝えるのは勇気が必要だとは思いますが、

ご紹介したような方法で伝えていただければ角が立つことなく退職の手続きを進められますのでご安心を!

最後にご説明したように退職後の手続きは結構面倒ですので、

退職後も働く必要がある方は空白期間を発生させないように退職日を調整するのがいいかと思います。