「人間関係が・・・」、「会社の環境に不満が・・・」など、

現状に不満があり、会社を辞める理由でお悩みの方、結構いらっしゃるのではないでしょうか。

「どう言えば波風立たないのか」、「どう言えば辞めやすいのか」など、

現在の状況によって悩んでいる理由は様々でしょう。

何かしらの不満があって辞めたいと考える方が多いかと思います。

かくいう私もそうでした。不満を正直に伝えてしまうとトラブルに発展してしまうリスクがあります。

辞める理由を探している方の中には円満に辞めたいと考えている方も多いはずです。

ここでは、その悩みを解決するために円満に辞めやすい理由を中心に解説していきます。

退職のベストな伝え方や失敗しないための方法についてもお伝えしていきますので是非参考にしてみてください。

1.辞める理由は「タテマエ」を使う

冒頭でもお伝えしましたが、

辞めたいと思うに至った原因の多くは何かしらの不満によるものではないでしょうか。

だからこそ、辞める理由に悩む方が多いはずです。

実際、何かしらの不満が原因で退職を決意した方が多いようです。

リクナビNEXTが退職理由の本音ランキングを取ってくれていましたのでそちらを載せておきます。

出典元URL: https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/archives/4982/

<退職理由のホンネランキング>

| 順位 | 理由 | 比率 |

| 1位 | 上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった | 23% |

| 2位 | 労働時間・環境が不満だった | 14% |

| 3位 | 同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった | 13% |

| 4位 | 給与が低かった | 12% |

| 5位 | 仕事内容が面白くなかった | 9% |

| 6位 | 社長がワンマンだった | 7% |

| 7位 | 社風が合わなかった | 6% |

| 7位 | 会社の経営方針・経営状況が変化した | 6% |

| 7位 | キャリアアップしたかった | 6% |

| 10位 | 昇進・評価が不満だった | 4% |

みなさんもこのランキングのどれかに当てはまるのではないでしょうか。

退職を決意する、辞めたいと思う方の多くは、

・人間関係

・待遇面

上記の2つによるところが多いようです。

当然、それらを退職理由として「ホンネ」で伝えるのはよろしくありません。

人間関係を理由として伝える場合、部署異動など配置換えの提案をされるケースが考えられます。

また、待遇面の場合も給与アップなど改善策を提案される可能性があるでしょう。

不平不満を伝えると、余計なトラブルが発生する可能性があるだけでなく、

部署の異動など、配置換えの提案をされ、引き留められやすくなってしまいます。

そのため、会社を辞める理由は、

「タテマエ」を上手く使わなくてはなりません。

実際、多くの方が辞める理由を「タテマエ」で答えています。

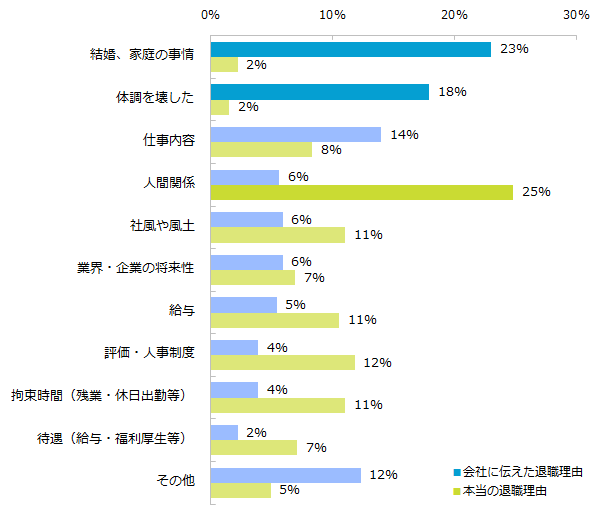

エン・ジャパンが行った「本音と建前」についてのアンケート調査をみていきます。

出典元URL:https://corp.en-japan.com/newsrelease/2016/3191.html

<退職理由は以下のうちどれですか?>

(代表的なものをひとつ)※会社に伝えた退職理由/本当の退職理由別

「タテマエ」の退職理由として多かったのは、

「結婚・家庭の事情」、「体調を壊した」など個人的な理由です。

会社が踏み込みにくい理由を「辞める理由」として使っている方が多いようです。

しかし、これには少し注意が必要です。

実際に結婚の予定がある人や、

仕事などが原因よって心身に異常が出始めている状況にあるならその理由でもいいでしょう。

しかし、結婚の予定もなく、心身ともに健康である場合、

その事実があとから分かってしまうと、あなたの信頼性を失くすことになります。

また、後々その「タテマエ」が原因で自分を追い込んでしまうかもしれません。

今の会社にいる人達とどこで関係が復活するかは分かりません。

関わりを一切持たなくなる自信のある方は別ですが、

どこでなにがあるのか分からないのが人生です。

損得勘定抜きにして、

少なからず今までお世話になった人達に「うそ」をつくのは気が引けるのではないでしょうか。

家庭の事情や体調面を理由に退職する場合、

退職までに会社の人達に心配されると罪悪感が芽生えてくると思います。

そのため、退職理由を答える際は全く関連性のない「うそ」は避けた方がいいでしょう。

実際に会社を辞める際の理由をご紹介していきます。

上手に答える際の一番のポイントは、

会社や上司に納得してもらえるかどうかです。

納得してもらいやすくするためには退職理由を自分自身の都合にすることです。

理解を得られやすいだけでなく、快く送り出してくれる可能性が高くなります。

例えば、

| ・○○に興味ができたので、それに関わる仕事をしたい・以前から○○業界で仕事をしたいという気持ちがあり、挑戦してみたい・自分のキャリアアップのために、これまでの経験を活かして新しい環境で自分の力を試してみたい・開業もしくは独立したいという目標を叶えるためにそれに多くの時間を費やしたい・将来携わりたい仕事が見つかりその業務に就くための資格取得に専念したい |

など、前向きな退職理由を答えるのが無難です。

場合によっては、前向きな転職理由を答えた時に上司から

「今の会社の○○部門であれば、実現できるのでは?」

「新規事業が始まるから推薦しようか?そこであれば自分の力を試せるのでは?」

など、切り返されることも考えられます。

それを避けるために、上記のような理由に加え

今の職場では実現できない旨を伝えれば引き留められる可能性を少なくすることができます。

もしくは、20代の方の場合、

「今しか挑戦できない」、「後で振り返って辞めなかったことを後悔したくない」、

「新しい環境に行って失敗が許されるのは今しかない」、

など熱意を持って伝えてみるのもいいでしょう。

これらの退職理由も「うそ」に該当してしまうかもしれません。

しかし、少なからず「キャリアアップしたい」、

「新しいことに挑戦してみたい」「新しい環境に行ってみたい」などの気持ちはあるはずです。

例え退職を決意した理由が不満によるものだとしても、

それをきっかけにして生まれた新たな考えや発想を主張すればいいのです。

私自身、直属の上司に伝えた退職理由は上記のような前向きな退職理由です。

本当の退職理由は、「毎日のルーティンワークに嫌気が指した」でした。

それをきっかけにいろいろと調べ、

新しい環境にチャレンジしたいと思ったのは「うそ」ではありません。

上司に引き留められはしましたが、折れずに突き通し最後は同僚含め快く送り出してくれました。

「ホンネ」と「タテマエ」は上手く使いわけましょう。

それでも中には私の時と同じように引き止めてくる上司がいるかもしれません。

大切なのは退職の意志を貫くことです。

退職の自由は法的に定められた権利です。

そのため、極端な言い方をすれば引き止める権利は誰にもありません。

逆に意志を貫くことができない場合は、

もう一度じっくり「辞めるべきか、そうでないのか」を考えた方がいいでしょう。

1-2辞める意思はどう伝えるのがベストか?

会社を辞める時には、

辞める理由だけでなく、

辞める理由をどう伝えるかも重要になってきます。

一番大切なのは、「相談ベース」で伝えることです。

いきなり、退職しますと伝えるのは基本的にNGです。

圧倒的に理解が得られにくくなるからです。

「相談ベース」で持って行くことで、上司への信頼をアピールできますし、

謙虚な姿勢で臨むことで上司に話を聞いてもらいやすくなります。

ちなみに、「相談ベース」というのは退職するかどうかの相談ではありません。

退職するのにふさわしい退職時期や引継ぎについての相談です。

そのため、先ほどの項目でご紹介したような退職理由を準備しておく必要があります。

<辞める意思を伝える際のコツ>

「少しお話したいことがあるのですが・・・」と声のトーンを下げ、

深刻そうな表情で切り出すのがポイントです。

「○○部長には大変お世話になり、非常に申し上げにくいのですが退職の意思が固まったため、

それのご報告及び退職時期と引継ぎに関するご相談をさせていただきたいのですが・・・」と

申し訳なさそうに言った方がいいでしょう。

切り出すタイミングは、上司の仕事がひと段落している時、

もしくはお昼休みなど上司に心の余裕がある時にしましょう。

事前に上司にアポを取っておいた方がいいかもしれません。

<ちなみに・・・>

いつ、辞める意思を伝えればいいのかについて少しご説明します。

法律的に言うと、2週間前までに退職を申し出れば会社を辞められると定められています。

しかし、これは現実的ではありません。

業務の引継ぎなどのことを考えると、

遅くても1ヵ月~2カ月前には直属の上司に伝えるようにしましょう。

ある程度退職の時期を決められるのであれば、会社の繁忙期は避けて方が無難です。

上司に伝えても取り合ってもらえない可能性があるからです。

退職者の増えるシーズンである年末の12月と年度末の3月であれば、

引継ぎの作業をスムーズに行いやすくなるためその時期に合わせるのもいいかもしれません。

2.辞める意思を伝えてから

辞める意思を伝え、それが受理されて終わりではありません。

その後の過ごし方に手を抜くことのないようにしましょう。

その1<引継ぎはしっかりと>

会社を辞めるからと言って、

引継ぎをおざなりにすると残された社員に大きな負担を背負わせてしまうことになります。

退職の理由がどんな理由でも引継ぎだけはしっかりと行うようにしましょう。

退職日が決まったなら、そこから逆算し引継ぎのスケジュールを立てましょう。

業務を引き継いでもらう相手に口頭で伝えるのではなく、

あらかじめ自分で資料を作成しておくのがベストです。

しっかりと引継ぎを行えるかどうかはあなたの腕の見せ所です。

業務についての理解が深ければ深いほど正確で迷惑を掛けない引継ぎが行えるでしょう。

自分の集大成だと思って取り組むのがいいかもしれません。

その2<挨拶まわりは社会人の基本>

業務の中で取引先などを抱えている場合は可能な限り後任者と一緒に挨拶に出向きましょう。

スケジュールの調整が上手く取れない場合でも先方には必ず電話で連絡を入れるなど、

取引先と後任者がスムーズに付き合いをスタートできるようにする必要があります。

社内の方への挨拶も当然お忘れなく。

最後の出社日までには、お世話になった方だけでなく、

あまり関わることの無かった方にも「お世話になりました」としっかり伝えるようにしましょう。

人の繋がりはかけがえのないものです。

退職して会社の所属でなくなったとしても人としての関係は続いていきます。

いつか何かのタイミングで関わる可能性は多いに考えられます。

その時に良い辞め方をしているのとそうでないのとでは圧倒的な差が生じます。

円満に会社を辞めることは社会人にとって大切なことだと肝に命じておくようにしましょう。

3.辞めて後悔しないための「3つの条件」

劣悪な労働環境などの場合以外、「会社を辞める」こと自体はそれほど難しくありません。

だからといって一時の感情でその決断を下すのはあまりよろしくないでしょう。

辞めたあと後悔している方は多いです。私の周りにも大勢います。

なぜ、自ら望んで辞めたのに後悔してしまうのでしょうか。

それは、

・辞めるリスクを把握できていない

・辞めた後の展望を描けていない

・冷静な判断ができていない

上記の3つが理由なのではないでしょうか。

次以降で辞めて後悔しないための条件をお伝えしていきます。

3-1「条件1」辞めるリスクを把握しておく

仕事を辞めたい、辞めようとしている方の中には、

もしかしたら一時の感情でその気持ちになっている方がいるかもしれません。

仕事を辞めるには少なからずリスクが存在します。

そのリスクを把握した上で覚悟を持って辞めるのと、そうでないのとでは大きく変わってきます。

リスク1<生活に不安が生じる>

当然ですが、

転職先を探していない状態で辞める場合は貯蓄を切り崩しながら生活しなくてはなりません。

貯蓄があまり無い場合は、先の見えない生活に対して不安や焦りの気持ちが出てきます。

仕事を辞めたにもかかわらずそれが大きなストレスとなってしまいます。

ちなみに、自己都合で退職の場合、失業保険が貰えるのは3カ月以上先になります。

リスク2<手続きが面倒>

手続き面にも注意が必要です。

退職してから次の転職先までブランク期間がある場合は、

社会保障の切り替えや納付を自分でしなければなりません。

これが結構面倒です。

リスク3<社会的信用が低下する>

転職後に住宅や車のローンなどを組もうとした時に、審査に通りにくくなる可能性があります。

それだけでなく、

一概には言えないかもしれませんが企業の多くは転職回数の多い人をあまり好みません。

そのため、転職回数が増えてしまうことにより、

次の転職先が見つけにくくなるリスクは把握しておく方がいいでしょう。

リスク4<最悪のケースも考えられる>

例えば、今の仕事を辞めたいと考えた一番の理由が人間関係だったとします。

最悪の場合、次の仕事先にはもっと苦手な人がいるかもしれません。

最悪のケースを考え、それでも構わない!

と思えない場合は一度じっくり考え直した方がいいかもしれません。

最低でも上記の4つのリスクは把握しておく方がいいでしょう。

また、理想と思った会社に転職できてもほぼ必ず働き出せばギャップは出てきます。

あなたの全てを満たしてくれる転職はかなり稀です。

現状に不満がある場合は転職後の未来を想像し、メリットのみを追いがちです。

一時の感情や覚悟を持たずに辞める場合はそれなりの代償を払わなくてはいけません。

あなたの今の生活を冷静に考えて、辞めるリスクはすみずみまで想像しましょう。

今後の人生のビジョンを描くことも大切です。

・仕事で実現したいことは何か。

・仕事をする上で大切なこと、ゆずれないこと。

・理想とする生活を実現するためには何が必要か。

・3年後、5年後、10年後にどうなっていたいのか。

・そのためには何をしないといけないのか。

など。

「仕事を辞めようとしたこと」をきっかけに、

一度時間を掛けていろいろと考えてみるのがいいでしょう。

そのうえで、仕事を辞める決断を下す場合は、リスクを把握し覚悟が持てている状態です。

その場合は、何も恐れることはないでしょう。

3-2「条件2」転職先を探しておく

リスクを把握し覚悟を決め、

それでも辞める決断をされた方の多くは転職活動を始めるかと思います。

転職活動は必ず在職中に行うようにしましょう。

辞めてから転職活動を行うのはあまりオススメできません。

目次2でもお伝えしたように生活に余裕がなくなるため、

転職先をじっくり選ぶことができにくくなります。

今の状況ではブランク期間がある転職者を避ける企業が結構多いです。

理由なく働かないことに慣れてしまうと、

いざ復帰しようと思った時になかなか行動に移せなくなってしまいます。

そのため、先の展望がイメージできてはじめて会社を辞める選択をするのが賢明です。

今の状況が例え辛くとも心身共にある程度健康な状態なのであれば、

給料を貰いながらじっくりと転職先を探すのがいいでしょう。

少しでも妥協して転職してしまうと、同じ失敗を繰り返してしまう可能性が高くなってしまいます。

会社側から考えるとあまりよろしくないかもしれませんが、

転職先を探しながら仕事を続けることで少し心に余裕が生まれるというメリットもあります。

精神的に気持ちが前向きになるからです。

在職しながら転職活動を行う場合、

だいたい転職先がみつかるまでに2~3カ月はかかってきます。

会社に所属していると2~3カ月の間に様々なことが起きるでしょう。

もしかしたら、心に少し余裕が生まれている状態だと、

あなたが仕事を辞めたいと思っていた問題が解決する可能性も無いとは言い切れません。

そう言った意味でも必ず転職先は在職中に見つけるようにしましょう。

転職先の探し方については、

下記の記事で詳しく解説していますので是非、参考にしてください。

https://labo.i-youth.co.jp/job/160.html

転職先で同じ思いをしないためにも、

記事の中でお伝えしている「口コミサイト」は是非利用してみてください。

3-3「条件3」必ず誰かに相談する

3つ目の条件は必ず誰かに相談しアドバイスを貰うことです。

相談する相手は家族でも、会社の先輩、同僚、友人でも誰でも構いません。

何かしらの不満を理由に仕事を辞めたいとなっている状況では後ろ向きな考えに陥りやすいです。

そうなってしまっている状況では、客観的な判断ができにくくなってしまいます。

客観的な判断ができないと後で後悔してしまう可能性がかなり高くなってしまいます。

誰かに相談することであなたの現状を客観的に見て背中を押してもらえたり、

引き止めたりしてくれます。

複数人に相談しそれぞれのアドバイスを聞くことで、

新たな考えが生まれ精神的に楽になれる可能性もあります。

社外の人は会社のしがらみなど関係なく完全な第三者として冷静なアドバイスをしてくれます。

そのため、必ず一人は社外の人に相談するようにしましょう。

また、相談する相手は様々な立場の人にするのがいいでしょう。

仲の良い友人や先輩だけではなく、

自分より多くの経験をしている人や考え方が全く違う人などです。

つながりがあるのであれば、高校や大学の時の先生に相談してみるのもいいでしょう。

あなたの性格を理解したうえで必ず良いアドバイスをしてくれるはずです。

真剣に相談すれば、必ず相手も親身になって話を聞いてくれます。

私自身、仕事を辞めたいと考えた時は、

できる限り多くの人に相談し多くのアドバイスをいただきました。

私の場合、運良くそれをきっかけに転職先が見つかり今もその会社に勤めています。

別に転職先が決まらなくとも、

多くのアドバイスを聞けることで考えの幅を広く持つことができるようになります。

会社を辞めるということは決して「甘え」や「逃げ」ではありません。

退職するということに後ろめたさを感じる必要はありません。

誰かに相談した後の状態であれば、少し心に余裕が生まれているはずです。

それによって、仮にどんな退職理由であったとしても前向きな気持ちになれているでしょう。

新しい環境で仕事ができる、新しいことを学べる、新しい人間関係がつくれる。

など、これから先の未来に希望を抱くためにも必ず誰かに相談するようにしましょう。

4.まとめ

会社を辞める理由は前向きな理由を伝えるが無難です。

間違っても不満をそのまま伝えたり、後でばれるような嘘をついたりするのは避けましょう。

辞めたあとに後悔しないためにも「3つの条件」には是非目を通しておいてください。