退職をお考えの方、『円満退職』が一番の理想じゃないでしょうか?

退職するときに一番悩むのが、退職理由ですよね。

うそはつきたくない。でも、本当の理由を言ってもいいものなのか…

と悩まれている人もいるでしょう。

会社や人間関係に不満があって退職を考える人は、

「上司が嫌なので辞めます」なんて正直に言えないはずです。

本音だけをつたえるのではなく、

本音と建前を使い分けることが退職理由を伝える際のポイントになります。

そこでここでは、

円満に退職するための理由を中心に、退職する際のポイントをお伝えしていきます。

1. 円満退職するためには

退職するときに、よく円満退職(円満退社)という言葉を使いますよね。

円満退職とは、労働者と使用者の双方が納得・理解をして、

スムーズな引継ぎとともに、後を濁さずにその職を離れることを言います。

つまり、けんか別れではなく、

お互いの関係性を良好にしたまま退職することを円満退職といいます。

はじめにも言いましたように、

退職理由には、「本音と建前」が円満退職をするためには欠かせません。

なぜなら「仕事内容がおもしろくないから辞めます」と伝えて、

会社側やそこで働いている人たちがいい思いをするわけがありません。

では実際、本当の退職理由を伝えている人はどれくらいいるのか、

また建前の理由を言った人はどれくらいいるのか、

エン・ジャパンが行った「本音と建前」についての調査をみていきます。

出典元 URL https://corp.en-japan.com/newsrelease/2016/3191.html

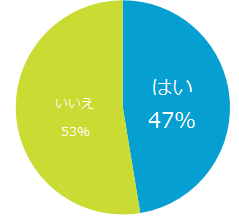

会社に伝えた退職理由は、本音と異なるものでしたか?

というアンケートに対して47%と約半数の人が本当の退職理由を伝えていません。

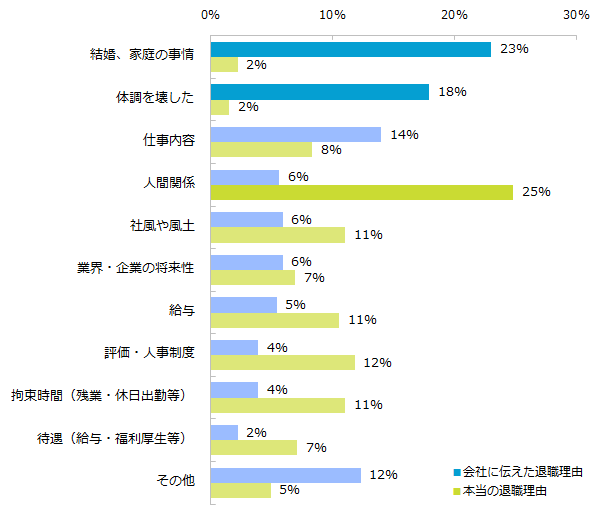

退職理由について、会社に伝えた退職理由と本当の退職理由の結果、

会社に伝えた理由としてもっとも多かったのは「結婚、家庭の事情」(23%)。

家庭の事情が大きく関わるため、

たとえ建前だとわかっていたとしても会社が踏み込みにくいようです。

本当の退職理由については、

会社に伝えた退職理由では少なかった「人間関係」(25%)が最多の回答になっています。

反対に、会社に伝えた退職理由の上位だった

「家庭の都合」(2%)、「体調の問題」(1%)を挙げた方はごく少数。

本音と建前の大きなギャップが見て取れます。

会社に伝える退職理由がいかに建前であるかが証明される結果です。

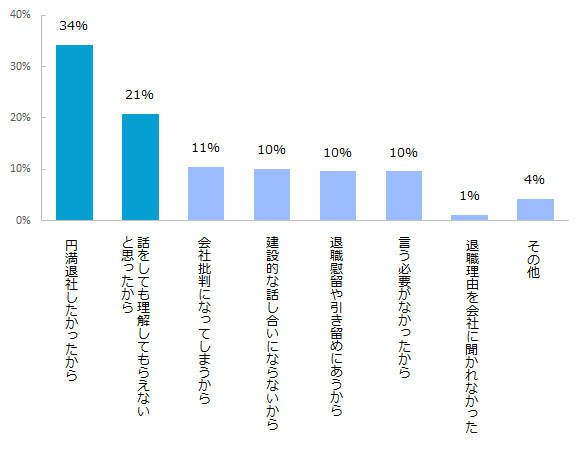

また会社に本音が言えなかった理由で一番多かったのが、「円満退職したかったから」(34%)。

この3つの調査から読み取れることは、

円満退職をするために、本音とは異なる建前の理由で退職するという人が多いようです。

退職の理由にも工夫が必要です。

上の調査結果では、結婚や家庭の事情を理由にしている人が一番多かったです。

確かに、実際に結婚の予定がある人や、

親の介護をしないといけない状況にあるならその理由でもいいでしょう。

しかし、結婚の予定もなく、親は介護をする必要もないくらい元気である場合、

事実があとから分かってしまうと、あなたの信頼性を失くすことになります。

全く関連性のない理由や、ばれる可能性のある嘘は避けた方がいいでしょう。

そのため退職理由には、工夫が必要です。

前向きな退職理由と、個人的な事情の退職理由があります。

その二種類の退職理由の例をご紹介させていただきます。

<前向きな退職理由>

・今の職場に不満はないが、○○に興味ができたので、それに関わる仕事をしたい

・元々、自分の夢であったこの会社にはない○○の分野に挑戦したい

・自分のステップアップのために、これまでの経験を活かして新しい環境で自分の力を試してみたい。

・新たにやりたいことを見つけたので、資格をとるため勉強に専念したい

<個人的な事情の退職理由>

・結婚することを機に、寿退社

・旦那の転勤で、地方に引っ越すことになった

・親の介護に専念しないといけない状況になった

・家業を継ぐこと決意しました

・健康状態が悪化してしまい、静養することにしました

<マイナスな退職理由>

・会社の社風が合わない

・上司との関係性が良くない

・給料や福利厚生など待遇がよくない

・仕事内容にやりがいが感じられない

・会社に安定性や将来性がない

このようなマイナスな理由は円満退職するためには避けることが一番です。

また、会社に不満がある理由の場合は、前向きな退職理由にすることをおすすめします。

どんな理由に限らず引き止めてくる会社や上司もいるはずです。

「退職する」という強い意志を持ってください。

引き止められにくくするにはタイミングも肝心になってきます。

次の項目では退職のタイミングについてお伝えしていきます。

2. 退職を切り出すタイミング!

円満退職するにあたって、

どのタイミングで切り出せばいいのか、まず誰に話すべきなのか分からない人も多いでしょう。

円満退職するためには、切り出すタイミングは自分中心ではいけません。

会社中心に行動するということに気をつけて下さい。

それでは、円満退職するために気をつける点とポイントをご説明させていただきます。

①直属の上司に相談として打ち明ける

退職を決意したときに、最初に伝えるのは直属の上司です。

直属の上司を飛び越えて、上役や別部署の上司に伝えることはいけません。

同僚や部下などに話すのもやめておきましょう。

伝える際には、一方的に退職の意思や退職希望日を伝えるのではなく、

あくまで相談ベースということを忘れてはいけません。

しかし、ここでの相談は退職するかしないかではなく、

退職したいのでふさわしい時期や引き継ぎについての相談をしましょう。

また軽い気持ちではなく考え抜いた末の結論であること。

退職後もつながりを大事にしたいということを伝えることも大切です。

【ポイント】

・謙虚な姿勢を貫く

柔らかい話し方をすることを心掛けてください。

またアドバイスをはねつけるような態度には気を付けましょう。

・退職の意思を固めておく

上司に引き止められるようなことを言われて、

意志が揺らぐようならまだ相談しない方がいいでしょう。

・話す退職理由を決めておく

理由がはっきりしないと、相談された側も納得の使用がありませんし、

何か裏に本当の動機があるのではないかと疑ってしまうかもしれません。

②個人的な理由を話す

退職の意思を最初に告げる相手には、味方になってもらうことが大切です。

「個人的な理由を話す」というのは、本音をすべて打ち明けるという意味ではありません。

退職の個人的な理由に含まれるのは、自分の身の上や家族が関係することなどです。

相手に罪悪感を抱かせるような理由は控えましょう。

例えば、

「実は、母の体調が良くなく介護が必要になりまして…」や

「実は、以前からやりたい仕事がありまして…」など、

ちょっと踏み込んだ理由を打ち明けることで、相手との距離が縮まります。

「個人的な理由ならしょうがない」と上司に思うせることが大切です。

【ポイント】

・会社や上司への不満が理由で辞めるというニュアンスの理由はさけましょう。

・重すぎる内容はうそっぽいと疑われる可能性があるのでさけましょう。

③上司との間で退職の時期を決める

後任への引き継ぎや会社の都合を全く無視して辞めるのは、

社会人としてのマナーに欠けると判断されます。

退職を希望する日の2~3か月前、遅くても1か月前には退職の意思を告げ、

引き継ぎに必要な期間を考慮して業務に支障のないようにしましょう。

はっきりと退職日が決まったら早めに同僚にも伝え、同僚に対する気遣いも欠かせません。

【ポイント】

・事前に会社の就業規則はチェックしておきましょう。

「希望退職は最低○か月前に申し出る」など会社によって異なってきます。

もしものトラブル回避にもつながります。

もし上司に退職を先延ばされた場合、角を立たせないように急かしましょう。

その際に気を付ける点として、『どう相手のことを考えるか』『気配り心配り』の2点です。

・まずは話をする時間を作ってもらう。

「お忙しいところ申し訳ございません。先日お話しさせて頂いた件についてお話させていただきたいことがあるのですが、少しお時間よろしいでしょうか?」

・話しをする時間を作ってもらったら

「先日お話しさせて頂きました退職の件なのですが、どのように進めていけばよろしいでしょうか?」

と、遠回しに退職の意思は変わらないということを伝え、進め方を聞きましょう。

そうすることで、退職の意思は変わらないということに納得してもらい、

どうすればいいか指示をしてくれる可能性が高いです。

2-1. 円満退職に向けて

<退職日の決定>

退職は自分の人生だけでなく、所属する会社や組織に少なからず影響を及ぼすものです。

民法では「14日前まで」に退職の意思表示をすればいい

(正確には14日経過後の15日目に退職できる)ことになっています。

会社の就業規則に、

「1か月前までに退職願または退職届を出さない場合、退職を認めない」と

記載されていても法律が優先されるため、従う必要はありません。

しかし、円満に退職するためにも、退職の意志が固まり次第、

なるべく早く、まずは退職の意向を直属の上司に伝えましょう。2~3か月前がベストです!

円満退職するために、プロジェクト終了時期など、仕事のキリに合わせて退職する。

繁忙期は避けるなど、会社や同僚に配慮しましょう。

今の仕事をやりきった上で、同僚に迷惑を掛けず、

キリの良いタイミングで退社するのがベストです。

プロジェクト単位の働き方ならば、その切れ目。

管理部門などは、年度末や決算期、四半期などの期末が良いでしょう。

またボーナスをもらってから退職したい場合にも注意が必要です。

ボーナスには本来、過去の業績に対する報酬と、今後の働きへの期待が含まれるため、

賞与額が決まる前に退職を申し出ると査定が下がり、ボーナスが減額される恐れもあります。

ただし半分以下などあまりに大きな減額は、

不当として労働基準監督署などに相談したほうがいいでしょう。

そうしたトラブルを未然に防ぎたいのであれば、支給額が決定してから最低、

1カ月ほど期間を置いて退職を申し出ることで、計画的なボーナス退社という印象が薄れます。

<注意点!>

・在職中の転職活動は会社に知られないように

在職中に転職活動を行うこともあると思いますが、表立った行動は避けてください。

「退職するらしいよ」という噂が広まり、いい印象は与えません。

「忙しいのによく転職活動する時間があるな」など、あなたへの不平にもつながってしまいます。

・業務の引き継ぎは計画を立てる

最後まで責任を持って業務の引き継ぎや、

残務処理を行うことも、円満退職には欠かせません。

後任者が業務の進歩状況や内容、踏まえるべき留意点などをいつでも参照できるように、

引き継ぎのポイントを文書・マニュアルでまとめておくと良いでしょう。

また、顧客や取引先に関するデータも分かりやすく整理し、

退職までに顧客や取引先を回って退職のあいさつや後任者の紹介等をすることも忘れずに。

・退職日の挨拶

退職時のメールは必ず送るようにしてください。

社内の人だけではなく、社外の人に対する挨拶は欠かせません。

お世話になったお礼を書くことが重要です。

退職理由に関しては、「一身上の都合で」というのがふさわしいです。

これからも関係を続けていきたい方は、

メール文面の最後に連絡先か個人用のメールアドレスを記載しましょう。

挨拶は、出社最終日の朝礼や終礼時などタイミングを見計らって行ってください。

所属する部署の方々の前で退職の挨拶をする際は、明るく前向きに話をしましょう。

退職理由は「一身上の都合での退職」と言えば大丈夫です。

これまでお世話になったことへのお礼と、今後の活躍を祈る旨を伝えましょう。

また、感謝の気持ちを表すために菓子折りを配って、

1人1人にお礼を伝えることも円満退職するための1つです。

以上の点を踏まえて、しっかりと計画を立て、好印象を与えられるように行動してください。

3. 退職願・退職届・辞表

退職願と退職届のことを総じて「辞表」と言いますが、

一般の社員が辞表を会社に出す場合、

封筒の表書きには、「辞表」と書かずに、「退職願」か「退職届」と書きます。

「退職願」でも「退職届」でもいいと聞いたことがある方もおられるのでは?

実は「退職願」と「退職届」では大きな違いがあります。

この2つの違いと「辞表」についてご紹介します。

【退職願】

・退職願は撤回すことができる

退職願は、自分の退職の意志を提案することなので、

万が一状況が変わって退職しない、という場合に撤回できるというメリットがあります。

しかし、退職願は、自己都合の退職を証明する書類ともなり得るので、

会社都合による退職の場合、退職願は書くべきではないようです。

書くと会社都合ではなく自己都合の退職とされ、失業保険の給付に影響がでます。

【退職届】

・退職届は撤回できない

退職届は、退職願よりも強い退職の意志の表明で、提案ではなく結論というべきでしょう。

退職届が会社側に受理されてしまうと、形式上はもう撤回できなくなります。

また、口頭で退職を願い出てもなかなか退職日を決めてもらえない場合などに、

強硬手段として書くこともできるようです。

【辞表】

会社の役員や公務員の人が辞める場合には、「辞表」と書きます。

これは、会社との契約形態の違いによるものです。

円満退職を願う場合には、口頭で退職の願いを告げた後に、

「退職願」を提出するのが筋と言えるかもしれません。

いきなり退職届を渡すのは、会社に対して失礼な行為にあたるようです。

書類に記載する内容は非常にシンプルですので、

以下で注意点などを伝えしていきます。

用紙は便箋、ペンで手書きが一般的です!

<準備するもの>

用紙のサイズ

・A4便箋(210×297mm)

・B5便箋(182×257mm)

・セミB5便箋(177×250mm)

用紙の形式

・白いシンプルなもの

・罫線あり・なし(無地)どちらでも可

・縦書きが一般的

ペンの種類

・インクは黒

・万年筆またはボールペン

・油性・水性どちらでもいいが水性の方が扱いやすい

・鉛筆やシャーペンなど消しゴムで消えるものは不可

「辞表」については規定の書式があるケースがほとんどだと思いますので、

以下に退職願と退職届の例を載せておきます。

※注意点

・退職願の場合は、「退職致したくここにお願い申し上げます。」

・退職届の場合は、「退職致します。」と言い切りましょう。

・代表者名は自分の名前よりも上になるように調整します。

・封筒は白色で郵便番号の欄が無いものにしましょう。

用紙がA4の場合は長形3号

用紙がB5の場合は長形4号の封筒に文面が内側になるように三折りに入れます。

4. まとめ

円満に退職するためには、もちろん理由も重要です。

社会に出ると、角の立たない「建前」がときには必要だということです。

嘘ではなく本音と建前を使い分けることが大人としてのマナーです。

しかし、理由だけでは円満退職をすることはできません。

まずは誰に一番に話すか、

どのタイミングで行動していくか、しっかりと計画を立てることが大切です。

また、退職日の挨拶は、今までお世話になった感謝の気持ちとお礼をしっかりと伝えてください。

そうすることで円満退職できるでしょう。