「仕事がしんどい」「日々の業務が退屈だ」と感じている方、

「もう仕事を辞めたい!」と仕事を辞める理由で困っていたりしませんか?

仕事を辞めたいと思ったときに、悩むのが退職理由ですよね。

不満をそのまま言う訳にはいきません。円満にすっきりと退職したい!と思うのは当然です。

ここで必要になってくるのが、「建前」です。

「本音と建前」をうまく使い分けることで関係を壊すことなく辞めることができるでしょう。

ここでは、仕事を上手く辞められる理由をいくつか紹介し、

それだけでなく、仕事を辞めたいと思っている方にとって大事なことを3点お伝えします。

1. 辞める理由は「ホンネ」と「タテマエ」を使い分ける!

仕事を辞めるとき、いい辞め方をしたいと思うのは当然です。

いい辞め方というのは、円満退職をすることですよね。

仕事の辞め方として、円満退職は、社会人のマナーとも言えるでしょう。

まずは、本音の退職理由を伝えている人は実際どれくらいいるのか、

エン・ジャパンが行った「本音と建前」についての調査をみていきます。

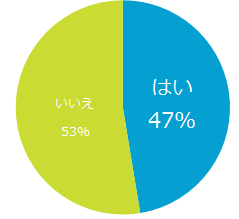

会社に伝えた退職理由は、本音と異なるものでしたか?

というアンケートに対して47%と約半数の人が本当の退職理由を伝えていません。

出典元URL: https://corp.en-japan.com/newsrelease/2016/3191.html

この結果から、役半数の人が「本音と建前」を使い分けていることが読み取れます。

辞める本当の理由が、「仕事内容がおもしろくないから」だとします。

そのまま伝えれば上司やそこで働いている人はどう思うでしょう。

いい思いをするわけがありませんよね。

辞める理由に対して、

しっかり理解と納得をしてもらうため、引き留められにくくするには工夫が必要です。

では、本音と建前の理由をみていきます。

【本音の理由】

・今の仕事にやりがいが感じられない

・業務内容に不満がある

・毎日同じことの繰り返しが嫌になった

・会社の社風が合わない、方針に納得できない

・上司との関係性が良くない

・給料や福利厚生など待遇がよくない

【建前の理由】

・今の職場に不満はないが、○○に興味ができたので、それに関わる仕事をしたい。

・今の仕事に不満はないが、業務の中で興味を持った分野に特化して、より専門性を高めたい。

・今の仕事に不満はないが、自分の能力を高めるために新たなチャレンジがしたい。

・自分のステップアップのために、これまでの経験を活かして新しい環境で自分の力を試してみたい。

マイナスな理由であれば、建前の理由に言い換えるといいでしょう。

しかし、引き留めてくる会社や上司ももちろんいます。

他の部署への異動をもちかけられることもあるでしょう。

そこで、引き止められないようにするためにはどうしたらいいのでしょうか。

ポイントとしては、

・退職時期は、会社の繁忙期とずらす

・上司への相談のタイミングは1ヶ月以上の余裕を持つ

・「退職するべきか」の相談はしないこと

・絶対に退職したいなら、「条件」を退職理由にしない

・「かならず退職する」という強い意思を持つこと

という点に気をつけて頂けたら、引き留められる可能性は低くなるでしょう。

また、個人的な事情での辞め方は、

・結婚することを機に、寿退社

・旦那の転勤で、地方に引っ越すことになった

・親の介護に専念しないといけない状況になった

・家業を継ぐこと決意した

・健康状態が悪化してしまい、静養することにした

などがいいでしょう。

しかし、結婚する予定のない人や、

介護をすることがない人など全く関連性のない理由や嘘はよくありません。

いい辞め方ができても、あとで嘘がばれるとあなたの信用を失うことになります。

これからも関係を続けていきたい人や、またどこかで繋がりができるという可能性も考えられます。

このような理由にするときは本当にその予定がある場合だけにすることをおすすめします。

また、理由だけでなく伝え方や伝えるタイミングも重要です。

次では、どのように辞めることを切り出すべきか、

またどのタイミングで伝えることが一番いいのかをみていきましょう。

1-1. 「伝え方」が大きなポイント

いい辞め方をするには、辞める理由だけ工夫すれば良いというのではいけません。

辞めるのにもタイミングと準備が重要なのです。

では、どのタイミングで切り出せばいいのか、

まず誰に話すべきなのか分からない人も多いですよね。

そこで、円満退職するために気をつける点とポイントをご説明させていただきます。

①直属の上司に相談として打ち明ける

退職を決意したときに、まず最初に伝えるのは直属の上司です。

直属の上司を飛び越えて、上役や別部署の上司に伝えることはいけません。

同僚や部下などに話すのもやめておきましょう。

『相談する形』で退職理由を話すと、円満退職に成功できる確率があがります。

伝える際には、一方的に退職の意思や退職希望日を伝えるのではなく、

あくまで相談ベースということを忘れてはいけません。

しかし、ここでの相談は退職するかしないかではなく、

退職したいのでふさわしい時期や引き継ぎについての相談をしましょう。

また軽い気持ちではなく考え抜いた末の結論であること、

退職後もつながりを大事にしたいということを伝えることも大切です。

ポイント!

・謙虚な姿勢を貫く

柔らかい話し方をすることを心掛けてください。

またアドバイスをはねつけるような態度には気を付けましょう。

・退職の意思を固めておく

上司に引き止められるようなことを言われて、意志が揺らぐようならまだ相談しない方がいいでしょう。

・話す退職理由を決めておく

理由がはっきりしないと、相談された側も納得の使用がありませんし、

何か裏に本当の動機があるのではないかと疑ってしまうかもしれません。

会社や上司への不満が理由で辞めるというニュアンスの理由はさけましょう。

②上司との間で退職の時期を決める

後任への引き継ぎや会社の都合を全く無視して辞めるのは、

社会人としてのマナーに欠けると判断されます。

退職を希望する日の2~3か月前、遅くても1か月前には退職の意思を告げ、

引き継ぎに必要な期間を考慮して業務に支障のないようにしましょう。

はっきりと退職日が決まったら早めに同僚にも伝え、同僚に対する気遣いも欠かせません。

ポイント!

・事前に会社の就業規則はチェックしておきましょう。

「希望退職は最低○か月前に申し出る」など会社によって異なってきます。

もしものトラブル回避にもつながります。

以上の点を踏まえて、しっかりと計画を立てて行動してください。

2. 辞める本当の理由は?

「仕事を辞めたい」と思う理由は人それぞれです。

また、職種によっても異なってくるでしょう。

『仕事を辞める=逃げる』ではありません。

「続けることに意味がある」もちろんその通りです。

嫌だと思っていたことでも、続けた先には、

やりがいや、楽しさ、給料アップなどあなたの求めていたことが実現されるかもしれません。

しかし、いつくるか分からないその日まで、

今の自分のモチベーションを継続させられるかが問題です。

実際、他の人はどのような理由で仕事を辞めているのか気になりますよね。

あなたもあてはまるものがあるのではないでしょうか?

そこで、厚生労働省が行った雇用の構造に関する実態の調査を基にみていきます。

参考元 URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/6-18.html

・離職の理由

1位:労働条件(賃金以外)がよくなかったから…27.3%

2位:満足のいく仕事内容でなかったから…26.7%

3位:賃金が低かったから…25.1%

4位:会社の将来に不安を感じたから…24.2%

5位:人間関係がうまくいかなかったから…17.7%

6位:能力・実績が正当に評価されないから…15.9%

7位:他によい仕事があったから…15.1%

8位:いろいろな会社で経験を積みたいから…12.2%

9位:雇用が不安定だったため…11.0%

10位:結婚・出産・育児のため…6.8%

11位:病気・怪我のため…4.8%

その他…15.9%

また転職理由についてはこのような理由が上位に挙げられています。

こちらは、求人・転職サイトのDOODAの2018年調査によるものです。

参考元 URL https://doda.jp/guide/reason/

・転職の理由

1位:ほかにやりたい仕事がある…14.9%

2位:会社の将来性が不安…10.7%

3位:給与に不満がある…10.5%

4位:残業が多い/休日が少ない…8.2%

5位:専門知識・技術力を習得したい…5.1%

6位:幅広い経験・知識を積みたい…3.8%

7位:U・Iターンしたい…3.8%

8位:土日祝日に休みたい…3.3%

9位:市場価値を上げたい…3.3%

10位:会社の評価方法に不満がある…3.2%

転職理由にあるような、

専門知識・技術力を習得したいなど前向きな理由であれば問題ありません。

その目標に向けて転職活動を進めて大丈夫でしょう。

しかし、そうでない不満を抱えている人は、

辞めることに対して、考えることもリスクも多くなります。

ですから、一時の感情で思い立った人は一度冷静になって考えるべきです。

ただし、今の会社では精神的にしんどいという人や、

それが体調不良の原因にまでなっているという人は辞めることを考えた方がいいでしょう。

なぜ、「辞めたい」と思うのか。その理由は人それぞれ違います。

辞めるのにふさわしい理由、ふさわしくない理由などは決してありません。

無理をして続けるほどの仕事か、そうでないかです。

しかし、一度踏みとどまってよく考えることは必要です。

辞めたあと自分はどうしたいのか、どうなりたいのか。

本当に今の会社を辞めることが、自分のこれからの人生を良い方向に変えられるのか。

辞めてしまってから後悔するのでは手遅れです。

「辞めたい」と考える今、一度よくかんがえましょう。

辞めたことを後悔しないためにも、辞めるときのリスクについて次の項目で考えていきます。

3. リスクも覚悟する

仕事を辞めたあとのリスクについて考えられることの1つめは、転職活動です。

仕事を辞めるということは、仕事ができない状況でない限り次の仕事を探しますよね。

ちなみに、仕事を辞めてから、「さぁ!転職活動するぞ!」と動き出すのでは遅いです。

今の会社に不満があって辞める人は、

転職先ではもちろんその不満を取り除ける会社を見つけたいですよね。

また目的や、やりたいことがある人はそれらを叶えられる会社でなければ意味がありません。

仕事を辞めてからだと、なかなかいいところが見つからない、

内定がもらえないと焦ってしまい、結局後悔する羽目に…ということも考えられます。

また、転職活動期間が長くなればなるほど、

転職はますます不利になっていきます。

無職期間が半年をこえると面接官のつっこみが厳しくなり、

せっかく面接まで進んでもそこでつまずいてしまっては意味がありません。

そういった点も踏まえると、在職中に転職先を見つけることが一番いいでしょう。

転職活動がリスクにならないように、余裕を持って転職活動を行ってください。

気を付けてほしいのが、在職中に転職活動を行う際、表立った行動は避けてください。

「退職するらしいよ」という噂が広まり、いい印象は与えません。

また「忙しいのによく転職活動する時間があるな」

という周囲からあなたへの不平にもつながってしまいます。

2つめは、人間関係です。

会社の人との関係もですが、気をつけてほしいのは家族との関係です。

特に男性の方は、家庭の収入を支えている人が多いでしょう。

転職先が見つかっていればまだ安心はできるかもしれません。

しかし、転職先が決まらずに今の会社を辞めようとしている人は、

もう一度家族の方としっかりと話してから決めてください。

少しでも不安を取り除くことが、家族を安心させてあげられることにつながるでしょう。

3つめは、なかなか転職先が見つからず無職の状態が続いたときに、

どうしても周りの目が気になってしまいます。

周りの同世代の子たちは、仕事に励み、プライベートでも楽しんでいるのに…

今の自分を周りの人はどう見ているのだろう…

と周りの視線ばかり気にしてしまっては、転職活動に励むことができません。

これらのリスクはあらかじめ覚悟しておきましょう。

また、このようなリスクを避けるためにできることを考えましょう。

では、みなさん一度

・辞めたい理由

・辞めたくない理由

・辞めるわけにはいかない理由

この3つをよく考えてください。それでも辞めると決断した人は、

将来の目標や未来設計を立ててみてください。

そして一度信頼できる人に相談してみましょう。客観的にみた意見が聞けるかもしれません。

転職活動を始める前に、キャリア診断テストの活用をおすすめします。

「今の仕事を辞めて、転職したい!」と思っても、

「何の仕事をしよう…」と悩む人も多いのではないでしょうか?

どういった仕事が自分に合うのか、自分を活かせる仕事は何かを知っておくことはとても重要です。

診断テストを受けて、自分の適性や強み、仕事に活かせるポイントなどが結果で分かります。

リクナビNEXTの診断テストは精度が高くおすすめです。

もちろん無料で受けることができます。一度受けてみてはどうでしょうか。

4. 辞める前に知っておくべきこと

仕事を辞める際に、知っておくべきおことを2つお伝えします!

<退職日の決定>

退職は自分の人生だけでなく、所属する会社や組織に少なからず影響を及ぼすもの。

民法では「14日前まで」に退職の意思表示をすればいい

(正確には14日経過後の15日目に退職できる)ことになっています。

会社の就業規則に、

「1か月前までに退職願または退職届を出さない場合、退職を認めない」と

記載されていても法律が優先されるため、従う必要はありません。

しかし、円満に退職するためにも、退職の意志が固まり次第、

なるべく早く、まずは退職の意向を直属の上司に伝えましょう。2~3か月前がベストです!

円満退職するために、プロジェクト終了時期など、仕事のキリに合わせて退職する。

繁忙期は避けるなど、会社や同僚に配慮しましょう。

今の仕事をやりきった上で、

同僚に迷惑を掛けず、キリの良いタイミングで退社するのがベストです。

プロジェクト単位の働き方ならば、その切れ目。

管理部門などは、年度末や決算期、四半期などの期末が良いでしょう。

<ボーナスの時期を考えよう>

またボーナスをもらってから退職したい場合にも注意が必要です。

ボーナスには本来、過去の業績に対する報酬と、今後の働きへの期待が含まれるため、

賞与額が決まる前に退職を申し出ると査定が下がり、ボーナスが減額される恐れもあります。

ただし半分以下などあまりに大きな減額は、

不当として労働基準監督署などに相談したほうがいいでしょう。

そうしたトラブルを未然に防ぎたいのであれば、

支給額が決定してから最低、1カ月ほど期間を置いて退職を申し出ることで、

計画的なボーナス退社という印象が薄れます。

退職することと退職日が決定したら、業務の引き継ぎはしっかりと計画を立てましょう。

最後まで責任を持って業務の引き継ぎや、

残務処理を行うことも、円満退職には欠かせません。

後任者が業務の進歩状況や内容、踏まえるべき留意点などをいつでも参照できるように、

引き継ぎのポイントを文書・マニュアルでまとめておくと良いでしょう。

また、顧客や取引先に関するデータも分かりやすく整理し退職までに、

顧客や取引先を回って退職のあいさつや後任者の紹介等をすることも忘れずに行いましょう。

5. まとめ

「仕事を辞めたい」と考える人はたくさんいます。

ほとんどの人が思っているでしょう。

ただ、その感情のままで仕事を辞めることを決めてしまってはよくありません。

仕事を辞めると決める前に、考えることはたくさんあります。その上で決断してください。

あなたにとって仕事・会社は何なのか。

何を一番に求めるのか。今の会社ではどうにもできないことなのか。

考え抜いた結果なら、あなた自身が納得できる人生になるでしょう。